Escribes porque quieres, porque te gusta, porque quieres contar historias que otros callaron, porque vas por la calle inventando personajes, desarrollando otras vidas…

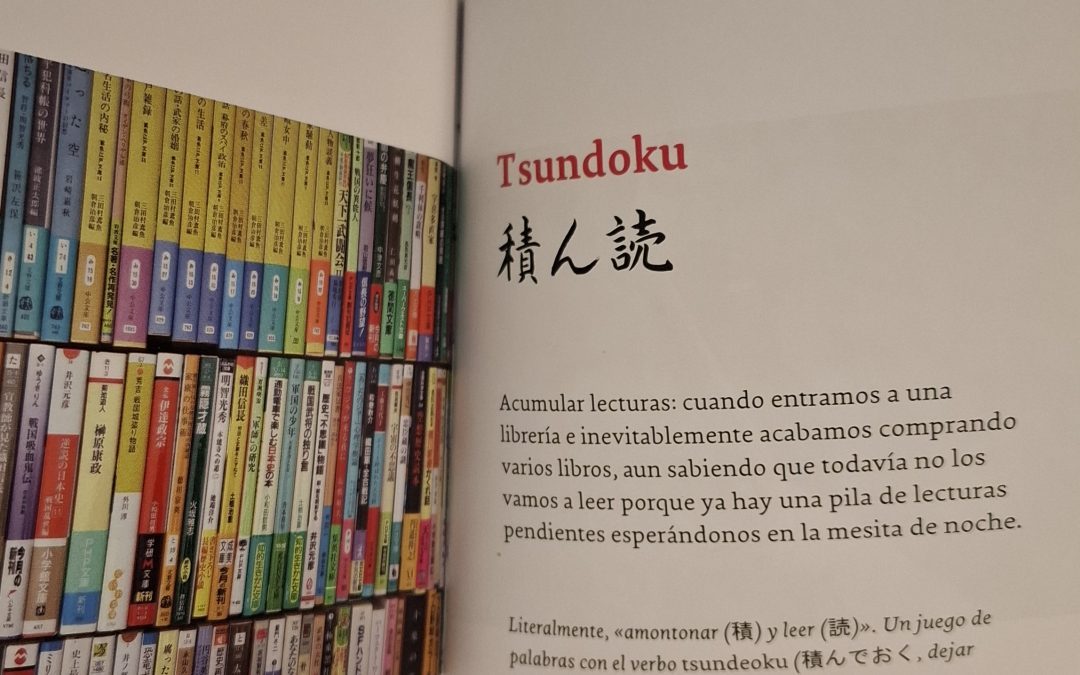

Se puede escribir de muchas maneras: desde microrrelatos de Instagram, novelas de ficción histórica o “cuentos de mayores” para participar en concursos.

O ideas que cruzan traviesas por tu cabeza cuando estás encerrada en el coche en un atasco. También cuando un día cualquiera coges el metro y tu mente divaga imaginando otras vidas, las de tus compañeros de vagón, que tal vez nada tengan que ver con lo que mentalmente se desarrolla en tu cabeza.

Pero cuando un concurso te propone unas bases, unas reglas que cumplir en tus escritos, tu pensamiento y tu pluma tienen que volar acordes a unas pautas (número de palabras máximo, tema concreto, tiempo cerrado) resulta complicado cumplir todo.

Muchas veces en el momento de consciencia último antes de empezar el sueño, ese instante en el que pierdes el dominio de tu pensamiento, llega una idea magistral para terminar tu relato. Ese que hace dos semanas ronda tu memoria, el que has escrito y reescrito imaginariamente ya unas cuantas veces. Y tienes dos opciones: levantarte y escribirlo invitando al insomnio a entrar en tu vida o confiar en el destino y al sentarte de nuevo ante las teclas, ser capaz de retomar la idea y bordarla. No siempre ocurre. A veces lamentas no haberte levantado. Te regañas a ti misma por tu pereza que ha impedido que ese final que buscabas fuera uno y no otro.

Hace unos días me ocurrió. Llevaba escritas en mi hilo mental unas cuantas versiones de un relato. Para un concurso. Cambié los personajes. Modifiqué el lugar de la acción. Y conseguí un final brillante.

Pero cuando fui a enviarlo había olvidado un pequeño detalle: la fecha de cierre de la convocatoria.

No pasa nada. No llegará al concurso. Pero yo he disfrutado mucho con su escritura.

Tal vez, solo quizá, querido lector, algún día leerás esa historia