Como todos los días ella entraba en la misma estación de metro, en el mismo vagón de metro y se sentaba en el mismo asiento de la misma linea. Bueno, los fines de semana no. Los fines de semana descansaba. Desde que se mudara a la capital repetía esa rutina diaria. Pasaron unos meses hasta que se dio cuenta de que él entraba todos los días en la misma estación de metro (una, después de la suya), en el mismo vagon de metro y se sentaba en el mismo asiento de la misma línea.

Leía. Ella siempre iba leyendo. Por eso no se había percatado de que él, ese chico unos asientos más allá, guapo, con gafas de pasta y pelo despeinado, también leía.

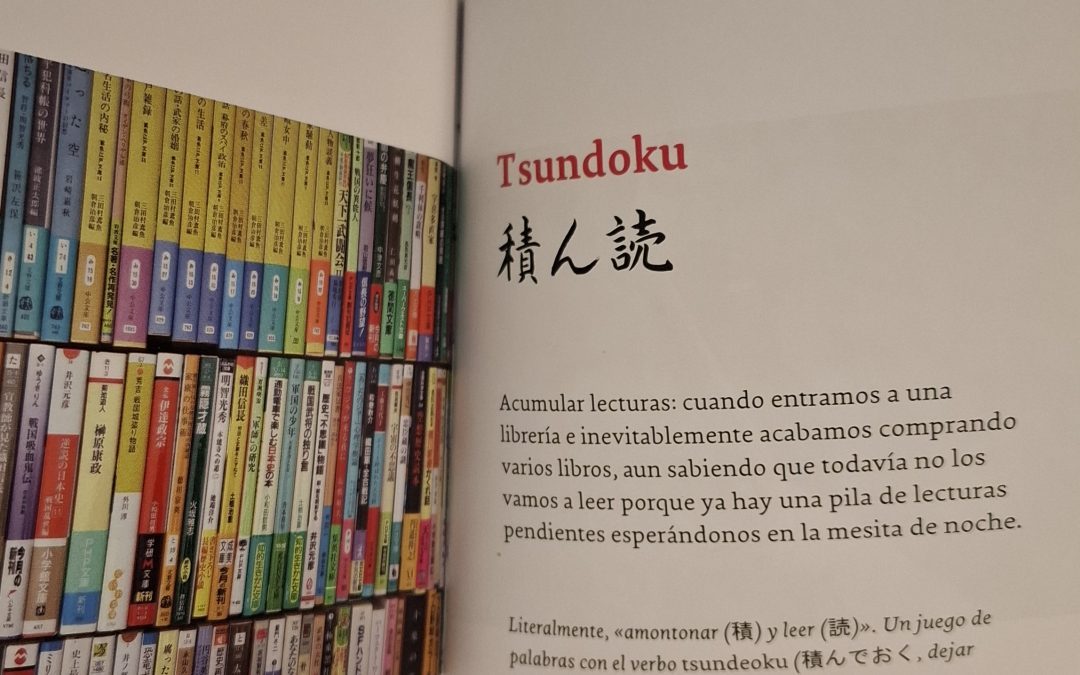

Leían los dos libros en papel.

En ese mundo en el que cada once viajeros de diez sólo veían un móvil, descubrir a un lector en papel era un oasis reconfortante.

Cada día aguzaba su sentido visual para ver qué iba leyendo. Comprobó que tenían gustos semejantes y variopintos. Compró algún título que le vio y le resultó gratificante su lectura.

El día del libro no pudo resistirse. En cuanto él se acomodó en su asiento ella se levantó del suyo y le entregó su último libro preferido envuelto en papel de regalo.

–Feliz día del libro –le dijo.

Y todo comenzó a ser diferente.